딥러닝 기반 폴리에스터 섬유의 염색색상 결과예측 모형 개발

논문 정보

- 제목: 딥러닝 기반 폴리에스터 섬유의 염색색상 결과예측 모형 개발 (Development of a model for predicting dyeing color results of polyester fibers based on deep learning)

- 저자: 이우창(다이텍연구원), 손현식(다이텍연구원), 이충권(계명대학교 경영정보학전공 교수)

- 학회/저널: 스마트미디어저널 (Smart Media Journal)

- 발행일: 2022-04-18

- DOI: 10.30693/SMJ.2022.11.3.74

- 주요 연구 내용: 폴리에스터 섬유 염색 공정 최적화를 위해 376건의 실험 데이터를 수집하고, 이를 다층퍼셉트론(MLP), CNN, LSTM 딥러닝 모델에 학습시켜 최종 염색 색상(L*, a*, b*)을 예측함. 각 모델의 성능은 K-겹 교차 검증을 통해 평가 및 비교됨.

- 주요 결과 및 결론: 세 가지 모델 중 염색 공정의 순차적 특성을 반영한 LSTM 모델이 가장 우수한 예측 성능을 보임. LSTM 모델은 CMC(2:1) 색차 평균이 0.6479로 가장 낮았고, L*, a*, b* 각 값에 대한 R-Square 값도 가장 높아 분산 설명력이 뛰어났음.

- 기여점: 본 연구는 딥러닝 기술을 염색 공정에 적용하여 객관적인 색상 예측 모델을 개발함. 특히 LSTM 모델의 우수성을 입증함으로써, 작업자의 숙련도에 대한 의존도를 낮추고 재염 발생을 줄여 염색 공정의 효율성과 품질을 최적화할 수 있는 가능성을 제시함.

요약

초록

섬유 염색은 기업별 고유 레시피와 공정으로 인해 결과를 예측하기 어렵다. 이 연구는 염색 공정의 색상 구현을 최적화하기 위해 딥러닝 기반 예측 모델 개발을 시도했다. 이를 위해 다층퍼셉트론(MLP), CNN, LSTM 모델을 선정하여 총 376건의 데이터 세트로 학습시켰다. 교차 검증을 통해 세 모델을 비교 분석한 결과, LSTM 모델의 예측 결과가 CMC(2:1) 색차 평균 기준으로 가장 우수한 것으로 나타났다.

서론

염색 산업은 에너지 소비가 높고 화학 약품 사용이 많아 공정 최적화가 시급하다. 불량 발생 시 재작업으로 인한 비용과 에너지 낭비가 크며, 공정의 복잡성과 작업자 숙련도에 대한 높은 의존성 때문에 일관된 품질 확보가 어렵다. 이러한 문제를 해결하기 위해, 본 연구는 폴리에스터 섬유 염색 공정 데이터를 딥러닝 모델로 학습시켜 염색 결과를 예측함으로써, 작업자 의존도를 최소화하고 공정을 최적화하고자 한다.

배경

과거에도 염색 색상 예측을 위해 인공신경망, 중선형 회귀분석, 서포트 벡터 머신(LSSVM) 등 다양한 기법이 시도되었다. 이 연구는 더 나아가 고도화된 딥러닝 모델인 MLP, CNN, LSTM을 적용하여 성능을 비교한다. 모델 평가를 위해서는 염색 업계에서 널리 사용되는 CMC(2:1) 색차와 통계적 설명력을 나타내는 R-Square()를 주요 지표로 선정했다. CMC(2:1)는 인간의 시각과 유사하게 색상 차이를 계산하는 지표이다.

모델 아키텍처 / 방법론

- 핵심 구조/방법: 총 376건의 염색 실험 데이터를 수집하여 3가지 딥러닝 모델(다층퍼셉트론, CNN, LSTM)을 학습시키고 비교했다. 원단 스펙, 전처리, 배합, 염색, 후처리, 후가공에 이르는 총 165개 변수를 입력으로 하여 최종 색상 값인 L*, a*, b*를 예측하도록 설계했다.

- 주요 구성 요소:

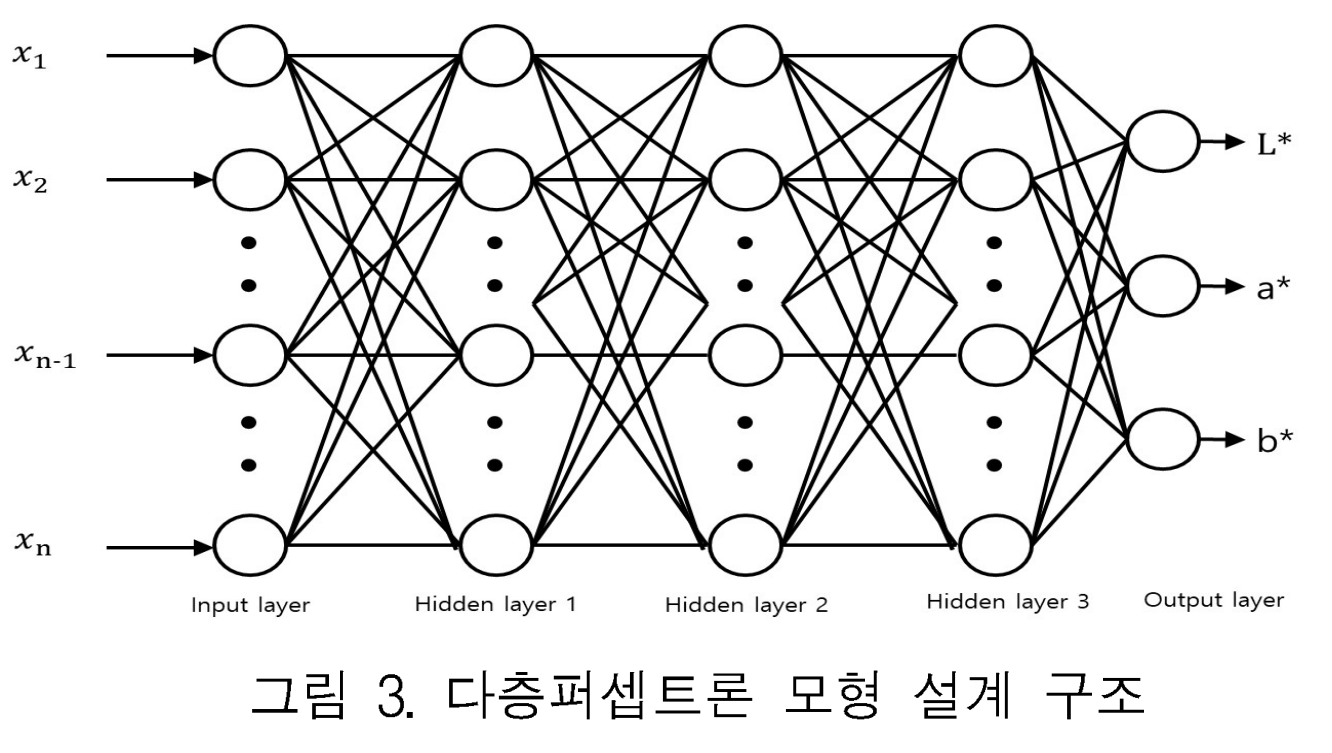

- 다층퍼셉트론(MLP): 기본적인 순방향 신경망 구조로, 논문의 Figure 3에서 제시된 구조를 사용했다.

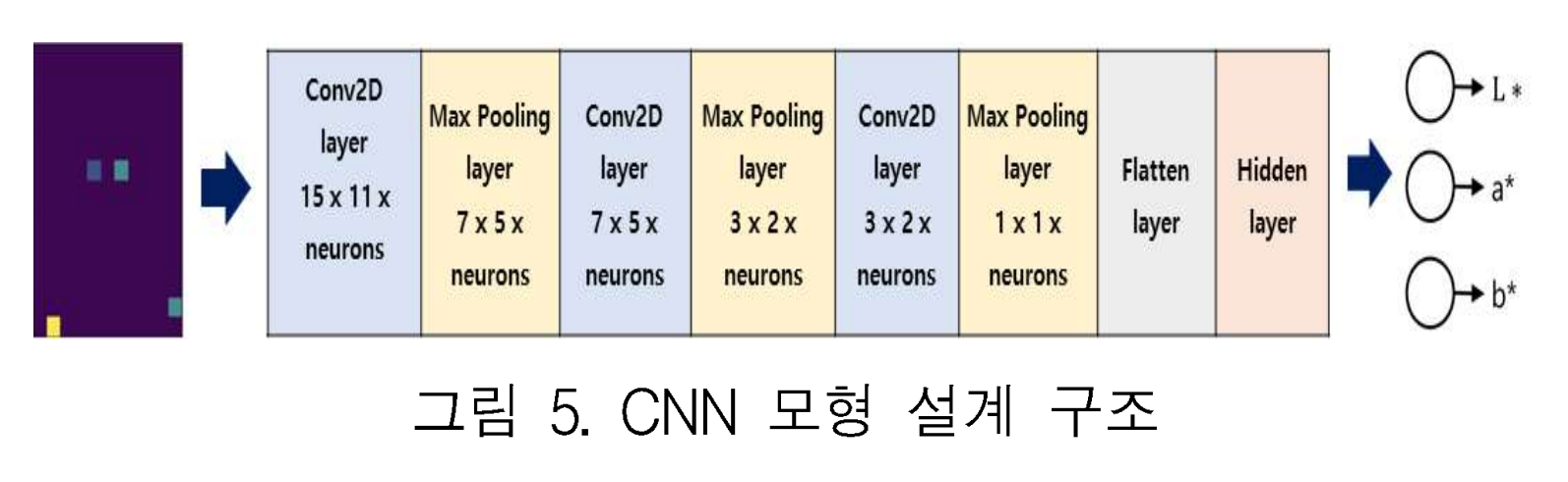

- CNN: 165개의 입력 변수를 15x11 형태의 2D 데이터로 변환하여 3개의 합성곱 층(Convolution layer)과 풀링 층(Max Pooling layer)을 통과시키는 구조이다(논문 Figure 5 참조).

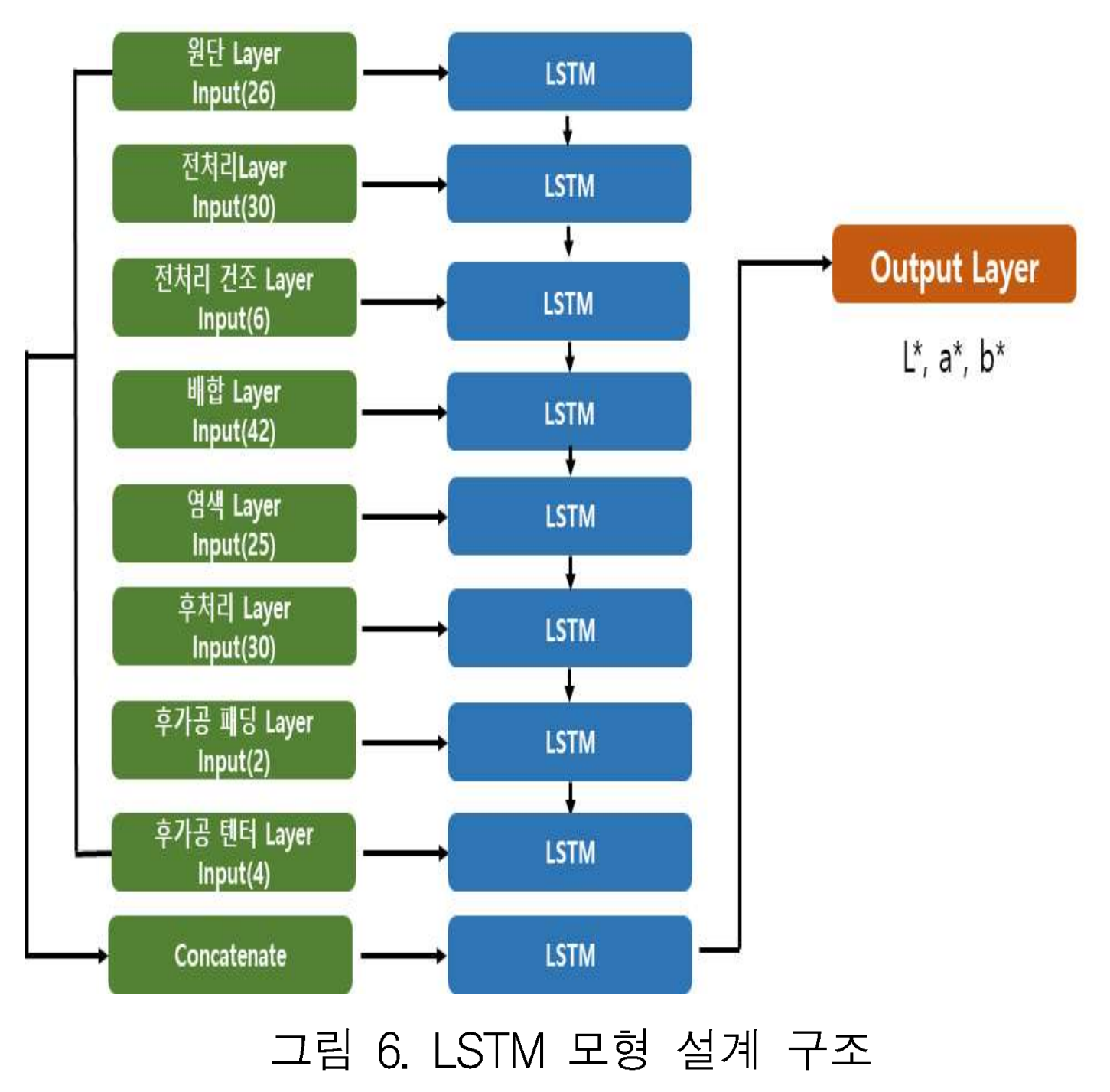

- LSTM: 원단-전처리-배합-염색-후처리-후가공 등 8단계 공정의 시계열적 특성을 반영하기 위해 8개의 LSTM 레이어를 쌓은 구조이다(논문 Figure 6 참조).

- 수식:

- CMC(2:1) 색차:

- R-Square (결정계수):

- 알고리즘: K-겹 교차 검증 (K=30) 방법을 사용하여 모든 데이터를 평가에 활용하고, 각 모델의 하이퍼파라미터(레이어 수, 뉴런 수 등)를 최적화하여 최종 성능을 비교했다.

실험 결과

- 주요 데이터셋: 폴리에스터 섬유의 원단 스펙부터 후가공까지 전 공정을 포함하는 376건의 실제 염색 실험 데이터를 사용했다.

- 핵심 성능 지표: CMC(2:1) 색차와 L*, a*, b* 각각에 대한 R-Square 값을 사용하여 모델의 정확도를 평가했다.

- 비교 결과:

- CMC(2:1) 색차 (낮을수록 좋음): LSTM (0.6479) > CNN (0.7402) > 다층퍼셉트론 (1.3463)

- R-Square (높을수록 좋음): LSTM 모델이 L* (0.9988), a* (0.9985), b* (0.9991) 모든 값에서 가장 높거나 동일한 수준의 설명력을 보였다.

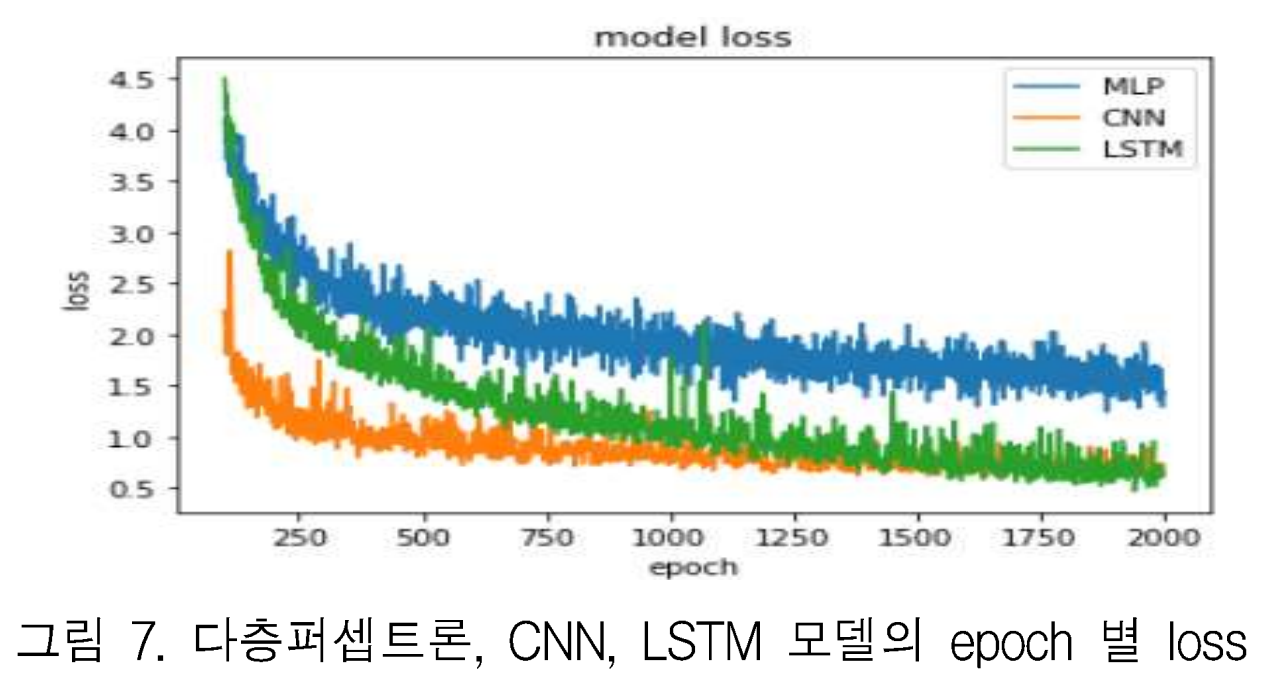

- 논문의 epoch별 손실 그래프(Figure 7)를 보면, CNN이 초기에 빠르게 학습하지만 최종적으로는 LSTM이 가장 낮은 손실 값을 기록하여 안정적으로 수렴함을 알 수 있다.

결론

연구 결과, 염색 공정의 순차적 특성을 학습한 LSTM 모델이 폴리에스터 염색 색상 예측에 가장 적합한 것으로 나타났다. 이 연구는 376개 색상 구현이 가능한 딥러닝 모델을 구축했다는 점에서 의의가 있다. 향후 염색 시간, 온도 등 추가 변수를 다양화하고 더 많은 염료 조합 데이터를 학습시킨다면 모델의 예측 정확도를 더욱 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.